ビッグベイト系

年輪、木目模様のルアー

木材の木目【年輪】活かして自作する

ルアーのことで、ハンドメイドされているルアーに多くみられます。

ルアーボディの表面に木目浮き立たせ、木目を目立たせることで、自然な質感や色合いが人の目にも優しく、また魚にも意外と思われるかもしれませんが、とてもアピールしやすく、製作者が自分の好みのスタイルに合わせて調色や素材、材質をカスタマイズできるという魅力的なことなども多くあります。

木目模様ルアー作り

まずは適した木材を選ぶ必要があります。

木材の種類によって、ルアーの重さや動きが変わりますし、一般的なバルサは軽くて加工しやすいですが、今回の【木目を活かしたルアー作り】という点では、あまり適した材料にはならない傾向となります。

一般的なバルサより硬めのハードバルサ材では、木目が少し見える材料も少なからず存在しますが、私の経験では150mm 以下のハンドメイドルアーに木目を活かすという点では、不向きな材料ではないかと考えられます。

やはりこのあたりで一番一般的な材料はスギやヒノキなどが綺麗であり、木目を活かしたルアー作りという点ではとても良い材料だと思います。

ただし、バルサ以外の材料のことをルアー製作する方達では、ハードウッドという表現をし、やはり、このような材料は、重くて丈夫なのですが、削る工程がとても大変になります。

もちろん使用したい木材の素材で木理、木目も変わりますし、硬さなども大きく変わります。

これはルアーの形にする前にヒートンやフック、リップなどのパーツを仮付けし、この材料の良い点やマイナス点なども知ることなど、多くの知識が必要となります。

そして、ルアーとして、塗料や各部品など、素材のカラーやデコレーションなとも大切です。

特に下地のコーティング剤はコーティング剤と素材の木材との相性の良い物を選ばなければなりません。

この下地が流れないようにする気遣いまでがとても重要だということになります。

昨今の塗装剤の革新的な技術により、とても良いコーティング剤が多く存在し、

私もその全てを把握することなど無理ですから、現在でも日々新しいコーティング剤探しや塗装メーカーさんにいろいろと日々勉強させていただいている段階です。

木目模様のルアーは進化する

一見、簡単そうに見えますが、他の素材のルアー作り以上に多くの手間が掛かる作業があるという事も付け加えておきます。

また仕上がったルアーを眺めている時が、幸せな気分になり、とても楽しい時間になると言うことも付け加えておきます。

木目のルアーは難しい点なども多く存在しますが、確実に一歩ずつ、まだまだ進化できるハンドメイドルアー作品だと思います。

もし貴方が木目のルアーの作り方についてもう少し詳しく知りたいと思う方は、是非私の過去の記事を参考にしてみて下さいね。

また多くの方が、木目を活かしたオリジナルルアーを作り、たくさんの魚が釣れることを願っています。

木目を活かすオンリーワンルアー

木目を活かしたルアーの最大の特長は、自然な質感や色合いが、人間の想像以上に魚にアピールしやすく、また自分の好みの【ブラウン、アイボリー、グリーン、グレー】色に合わせてカスタマイズできるという魅力もがあります。

木目を引き出すためのオリジナルルアー製作のアイデアとしての調色は以下のようなものがあります。

1 木材の色を加えて、模様やグラデーションをつける。

2 シェルなどの素材を貼り付けて、光沢や反射を加える

3 表面を焼いて、焼き目や焦げ色を利用する

このように木目を活かしてのルアー製作は、多くの方が、1番や2番の製作方法を取り入れておりますが、少し玄人的で、オリジナルの個性をだすために、3番のような製作方法を取り入れる方もおります。

木目を活かし創意工夫

木目を活かし、木理を引き立たせるオリジナルルアー製作は、いろいろな勉強や創意工夫が必要なのですが、自分だけのオリジナルルアーができることも、非常に良いことで、とても楽しい作業となります。

貴方が木製ハンドメイドルアーの【木目を引き出し、木目を活かした】オリジナルルアーで、沢山の魚が釣れることやルアー作りの楽しさを感じることができるようにと願っております。

ミノーとジャークベイトのリップ

この時期はルアーに変化をつける

ここ数日の気温差で、いつも通りの釣りが上手くできなくなっていませんか?

私も毎年この時期になると日々の変化に対応することから「あれこれ考え」気付けば「手持ちのルアーを全て投げ尽くしている」なんて日も多くあります。

もちろん私の場合 ハードベイトの【ミノーとジャークベイト】が多くなります。

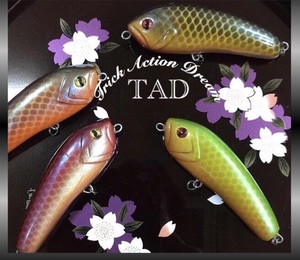

【え? ミノーやジャークベイトなら、この時期はいろいろ使っているょ】 と思う方も多いと思いますが、TADのハードベイトには、この時期ならではのリップの変更したプロトタイプのテストなどを多くする時期でもあります。

そのなかから良かった物を参考に、次のルアー開発や製作に取り掛かります。

☆ 現在工房を一時休業中 ☆

参考画像が粗くなりますがご理解の程よろしくお願いします。

リップサイズを変更する

ルアーケースの中には、ミノーやジャークベイトが、多く入っていると思いますが、それはいったいなぜですか?

先ずは簡単な発想から始めますが、なかでもいちばん簡単にできることが、各ルアーの【リップサイズ】を変更することから試します。

このリップ変更は、現在付いているリップをもう一度見直し、もう少し自分なりのフィッシングスタイルを考えてみることです。

皆さんも頻繁に使用するルアーのリップをもう一度確認し、何が足りないのかを考えてみることと、新たな発想で、また新しい使い方や攻め方などが見えてくると思います。

もちろん市販されている物は、ほぼ完成品だと思いますが、それはただ単に貴方がそう【思い込んでいるだけ】かもしれません。

☆過去の経験から釣れたから

☆各地の情報からセレクトした

☆友人知人、ショップから勧められた

などのさまざまな理由からだと思いますが、本当にそれで合っていましたか?

ルアーの楽しいところは【自分なりに考えたチュウニングができる】ということもひとつの楽しみ方だと思いますし、また チュウニングしたルアーであれば 【釣れた時の感動や喜びも】倍増することでしょう。

プラルアーを自分の物にする

一般的なプラルアーも含めて、一番最初に何をおすすめするか【狙うターゲットでも変わりますが】私の場合には、プラルアーと同時に、私が製作したルアーも含めてのアドバイスをしております。

この考えは、いくらTADルアーでも【無いアクションやデザイン】などがあるからです。

例えば、一般的な【サスペンド、SP】タイプなどは、TADルアーでは無いモデルとなります。

そのためサスペンドタイプが良い時期などでは、○○メーカーのサスペンドタイプをお勧めしておりますし、ミノー系ルアーが良い時期であれば、ジャークベイトやミノーをお勧めしております。

また私の考えでは【いちばん魚に見える事とルアーフィッシングに必要なことが、投げる、引く、止めるなどの操作ができ使っていても楽しいルアーだからです。】これは【ミノーやジャークベイトが初心者の方でも非常に釣れやすいルアーだとしてお勧めしております。】

もちろん、その方の経験などを考慮し、その方にあった物をセレクトすると言うことが大前提です。

なお!【バス釣りであれば、クランクベイトもお勧めしています。】

やはりお勧めするルアーは、TADのルアーになり…… ではなく! 今、ご自身がいちばん使い慣れている物や好きなルアーで、もう一つ踏み込んだ使い方をアドバイスします。

当然プラ製ルアーの相談や質問が一般的に多くなりますが、私はこれもひとつの大切なこととして考えているため、私の知る限りのアドバイスをします。

この相談の中には、プラルアーのチューニングなども多くなります。

このプラルアーのチューニングの方が、簡単に改造などができる点や失敗したとしても比較的に入手しやすいということからです。

再度、同じサイズを入手することもでき【改造した物】とノーマルとの比較が簡単にできると言う点からもお勧めしております。

その中でも私が、おすすめの改良は【リップの形を変えてみる】と言うことで、コレがいちばんカンタンで、見た目のアクションの違う物ができるということです。

オリジナルリップから変える

オリジナルルアーからのチューニングでいちばん簡単で、見た目での効果が出やすいのが、

リップの変更、チューニングです。

1 長さを変更する

リップを【短く削る】

リップの付け根からの「長さを測り」全体の30%までを最大限とし削り落とすやり方です。

効果 スタートアクションが「遅くなる」「引き抵抗が緩やかに」「ハイスピードで引ける」

主に フローティング系やシンキング系

No good 潜る深度が浅くなる、一定の深度調整が難しい

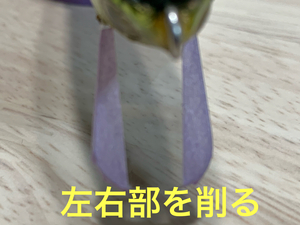

2 幅を細くする

リップの【前方を削る 】

前方、左右を最大で10%程 それ以上は、あまりお勧めできない。

効果 スタートは滑らかになるが、その分泳ぎ出すタイミングは遅れる。

ハイスピード引きが楽になり、引き抵抗も弱くなるが、上下に揺れるや潜る時間が短くなるなど。

主に フローティング系ワイドアクション系

No good 立ち上がるまでの時間が長い

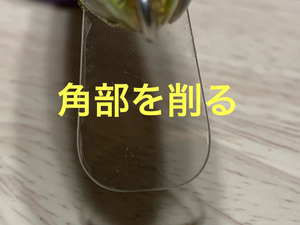

3 左右の角を取る

リップの【角を丸くする】角を取ることで緩やかに動き始め大きなアクションを付けた時でも、引き抵抗が弱く、ストップand ゴーがやりやすい。

リップの付け根にかかるチカラが弱くなるが、クイックなアクションは苦手になる。

主に シンキング系ダイビング系

No good スローアクションが出にくい

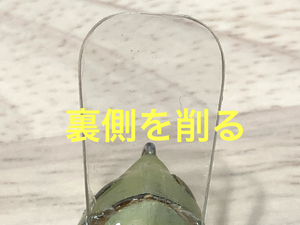

4 裏側を薄くする

リップの前方から【付け根】まで前方を削ることで「クイック」になる

リップ全体を削ることで、スタートからストップandゴーまで綺麗に出せる。

泳ぎ出しのスピードが速くなりボディの浮き上がりも速くなる。

主に フローティング系サスペンド系

No good 耐久性が無く、折れや割れる

5 付け根を曲げる

ライターの火であぶる等、スタートスピード時に 頭を下げることで、ストップand ゴーのアクションで

浮き上がろうとするボディをもう一度同じ深度にできる。

主に サスペンド系 シンキング系

No good 季節限定での設定、割れや折れることが多くなる。

大まかな説明となりましたが、いちばん分かりやすく、め立アクションになります。

このようにリップのチューニングだけでも挑戦してみると【ルアーの難しさや、チューニングの楽しさ】なども勉強になり、次のルアーを選ぶ時などにリップの構造やボディスタイルなども参考になりますし、フィールドで使用していた時に【この場所は、あの○○○チューニングのルアーで攻めた方が良いなぁ】などと考える様になることで、今まで以上の釣果を引き出せるようになることでしょう。

ルアーチューニングを考えることは、自身の成長や進歩になりますので、是非 挑戦してみて下さい。

また、本来のルアーチューニングとは、別のことをやっている方も多く、私から見れば NG な作業を行っている方も多く見かけます。

では、駄目なチューニングとは、何か!!!

ルアーのチューニングは

最後になりましたが、ルアーチューニングとは【ルアーのレスポンスを上げる事が目的だということです。】 また【ご自身が使いやすい物にすることです。】

時々、ルアーをチューニングをする際に単に【ウェイトを貼る】などのことを【優れた良い情報】と考えている方がおりますが、このやり方は、ルアーアクションを《マイナス方向》にすることで、《この考え方は、NO GOOD な考え方で、デッドチューニング、デチューンとも言われるやり方になりますので!!お間違えないようにして下さい。》

競技車両やレース使用に仕上げるために【重くする】ことをチューニングとは言わないのと同じ考え方です。

まだまだルアーチューニングは、多く有りますが

【やり過ぎ無い程度が良い】こともあります。

今回は、どなたでも簡単にできるやり方のご紹介しました。

また機会がありましたら…その他のルアーチューニング方法もご紹介したいと思っています。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

ウッドルアーを考えて

ルアーを考えてみる編

貴方がルアーの「材料」と聞いて、ハンドメイドルアー製作に最も多く使用されている「ウッドやバルサ材製」の物ですか? また昨今 多くのハンドメイドルアー製作者が利用している「樹脂製」の物ですか。

今回は、このことを少し考えてみましょう。

ルアー製作とひとことにいっても、製作者が選ぶ素材や材料でも変わります。

ウッド材やバルサ材、樹脂材などは、素材その物の価格帯より、材料を扱える人、製作できる人数が1人で製作しているためです。

少人数や1人で製作していますから、でき上がる本数もごく僅かで、少量生産となってしまい、どうしても価格を下げられないと言うのが現実的だと思います。

これらの事を踏まえ、材料の特長やメリットやデメリットなどもなるべく簡単に説明します。

この内容は個人的な見解とさせて頂きます。

ウッド製ルアー編

木材好きの私が、ウッド材料を個々の種類として書き始めると長くなってしまうので【木材全般的】な内容として書きます。

ルアー材料の代名詞とも言えるのが、やはりウッド製のルアーだと言っても過言ではないほどの歴史が有り、特に「杉材」“cedar wood” が身近にあったことが、最大の影響だったと思います。

そのため現在でも「クラッシック系スタイル」や

「オールド系タイプ」のルアー材料にあえて「杉材」を使用するビルダーさんも多く、裏を返せば、ルアーの始まりから現在に至るまで、杉材は選ばれるほど優れた材料だという証になります。

この他に国内では「ひのきや桐」などがあり、海外では「ジェルトンやアガチス」材料なども多く使用されています。

またルアー用材料として使用される木材は「個人でも」入手のしやすい材料を選ぶことは大前提なのですが、材料自体の加工も比較的速く出来ることが大きいからです。

メリット

ウッド製ルアーの最大の特長は「浮力」にあり、この浮く力を利用した代名詞のルアーがバス用の「トップウォーター系」です。

- 他のルアーでもこのウッドの浮く力を使い理想のアクションを出して行きます。

- これは個々の木材で少し変わりますが、ウッド特有の「滑らか」や水に「絡み付く」「滑り」などの表現のアクションが出やすくなります。

- また材料全体が他の材料より「重く」なりますが、内部に入れる「オモリ」を小さく出来ることや【同じルアーウェイト】でも重りを「前後」に分散して入れることなども可能になります。

- やはり何と言っても「木材自体」の「堅さ」が有り、プラスチック製の物では「破壊」されてしまうような衝撃でも、木材特有の粘りや衝撃吸収力と回復、復元力がウッド製の魅力だと思います。

- この回復力や復元力の凄さは、修理、製作などをしていないと分からない事かも知れませんが。

デメリット

木材が加工しやすいイコール「キズやへこみ」が出来やすいということや、木材自体が水に弱いということがあり、ルアーへと加工した後に水対策を考えなくてはなりません。

- ルアー内部に水が「浸水や浸透」してしまうため、ボディ内部から外部までの両方に、防水対策などを考え各種溶剤を使用します。

- この溶剤も一般の方からのイメージがあまり良く無い様に考えられています。

- 材料が重いため「大型のルアー」を作る際には良いのだが、小さなルアーを作ることは、ある程度の経験が無いと難しいことです。

- ウッド材特有の「木目」が「堅い」場所と「柔らかい」場所が出てきてしまいます。

- この赤い場所は堅く白い場所は柔らかいという特長があり、出来上がった商品にも「バラ付き」が多く出てしまいます。

- また木材の内部に「脂」が多く、このヤニ対策を怠ると「臭い」や脂が出て「数年」で、塗装溶剤を剥がし駄目になってしまいます。

ウッドルアーの総合点

本来ならば、ウッド材には100点を付けたいのですが【一般的な材料】ルアー用としては、60点となります。

ウッドルアーと言うと、バス用のトップウォーターやソルト用のビッグベイトでしか 認めて貰えて無いという現実からです。

【プラス60点】 は何と言っても

昨今のルアーサイズで見ると、ビッグベイトが

「人気」や「認知」されており、数年前と比べるとウッド材を使用したルアーが、業界全体で見直され、各大手メーカーでも積極的に使用されるようになってきたことを考慮しての点数です。

もちろん以前と比べればですが。

【マイナス40点】 はどうしても

材料にバラ付きがあることやメーカーも簡単に商品化し「無駄な価値観」や「プレミアム商品」にしていること。

また多くの物が、トップウォーター系であり、スクリューヒートンなどを使用し、見た目だけで言えば、一般の方からはオールドタイプや奇抜なデザインの物が多く出回っているということです。

但しこのマイナス点

木材の質により「高価や安価」などのイメージも大きく影響していると感じますし、昨今のビッグベイトのイメージも重なるものだと感じます。

TADも、木曽や吉野ひのきを使用し、製作していますが、単にプレミアムな商品や高価な商品にしたことは無く、木材の年輪や木目、木理の綺麗さを皆さんに知って欲しいという思いからですが、どうしても「銘木材」を使用しルアーを作っている、イコール高価な商品を売っていると考えられてしまいますが、TADは他とは異なり、材料の仕入れ先からはじまり、ルアー製作の全てを公開しております。

またウッド製ルアー品を作っている全ての方が、ウッド材料に対して、もう少し思いを込めて頂ければ良いと思いますし、そうすることでウッドルアーに対して、皆さんの見方や見解が変わると思います。

また銘木材に対してもイメージを少しでも変えたいと考え、日々SNSなどを使って情報発信しております。

今回はウッドルアーについて少し考えてみましたが、 全てとは言えませんが、こんな感じでしょうね。

皆さんは、どう思いますか?

新規 ルアー購入などの目安になれば幸いです。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

楽しいフィッシングライフを!

Good fishing and good luck!

マッチザベイトは勘違いかも

ベイトは本当にコレで良いか

フィッシュイーターが追いかけるベイトは、その魚種により変わることは主知の事実だと思いますが、本当は何がメインベイトかや、ルアーとしても色々考えてみるとターゲットの今日のベイトは「本当にコレで良いか」と迷う時があり、ルアーをターゲットのベイトとして考えて見た時に、サイズやカラーは本当にこれで良いのかと、改めて考えさせられます。

それがソルトウォーターであれば、シラウオやコノシロなどとなり、フレッシュウォーターの場合はワカサギやフナなどで、このベイトのことを少しご一緒に考えてみてはどうでしょうか。

多くのルアーフィッシングを楽しみ、経験している中で、全てを書く事はできませんので、今回は「トラウト」と「バス」を例にあげお話しします。

ワカサギがメインベイトですか、、

各地の湖で釣りをしていると、その湖特有のフィッシュイーター「ターゲット」の餌となる「メインベイト」が必ず多く存在します。

いろんな湖で釣りをする際に、必ずボート屋さんに「この時期」と「湖のメインベイトはなんですか?」 と尋ねると、多くの答えが「ワカサギやオイカワ、ハヤ、フナ、コイ」などで他の名前も聞きますが、必ず出てくる魚がやはり「ワカサギ」で、いちばん多く聞く存在のようにも感じます。

ワカサギカラーのルアーが好き、、

このようにいまでは、ほぼ全国の湖や池に存在している小魚の代名詞にもなっているように思います。

ルアーフィッシングで、その湖にワカサギが「居なければ…」ということを想像もしたことが無い様に思いますし「山上湖にもしワカサギが居なかったら!」 もしかすると釣りにならないかもしれませんし、それは私の中でワカサギがナンバーワンの魚であり「メインベイトのルアーカラー」でもある事と、ワカサギが居ないことを想像するだけで釣り自體が、成り立たなくなる大切な魚になっているからです。

とくにボートフィッシングの際には、まず始めに「魚探」を使い、その日のワカサギの動きや行動パターンなどを見極めてからキャストスタートすることが多く、ワカサギに「頼る」フィッシングスタイルが、他の方とは「考え方や見方」が少し違うということです。

水面下表層か深場か、、

ボートフィッシングの際、とくに気をつけていることが、その日のワカサギの群れが泳いでいる「深度と速度」で、この動きが「表層近く」か、それとも少し深場を泳いでいるかで、その日の攻め方を大きく変え、晴天の日などは、表層、水面近くの群れを狙って探しますが、悪天候の日などは、ある程度の深場の群れを探しながらの釣りとなり、このフィッシングスタイルが、私は好きで必ずこのスタイルでゲームを組み立てます。

このスタイルでやっていると、時々おかしなお話も耳にします。

マッチザベイトの本音、、

私も良く使う言葉で「マッチザベイト」と言う言葉です。

私が皆さんに説明する時も、良くこの言葉を使いますが【本音から言うと】 マッチザベイトは何となく「少しおかしいなぁ」と 「この表現では合わないなぁ」とも思いながらも説明をしております。

着かず離れず遠からず近からず、、

これは実際に目で確認したボートフィッシングでの出来事を短くお話しします。

水面近くでワカサギの群れを3つほど発見し、いつものように群れに「遠からず近からず」「着かず離れず」を繰り返していた時の事で、水面近を泳いでいる「7cm〜8cm」はあろうワカサギの群れを発見し、脅かさないようにほんの少し離れた場所に幾度となくキャストを繰り返していた時のことですが、何気なく周りを良く見るとその群れの近くに、あきらかに違うサイズの魚の影が目に入り、良く観察していると、その魚の正体が28cm越えの「トラウト」3匹だったのです。

このトラウト達は、ワカサギより少し深い所を泳いでいるようにも見えましたが、良く観察するとこのトラウト達は、ワカサギの群れを少し離れているのですが、どちらかというと「囲む」かのように3匹で「優雅」に泳いでいるようにも見え、しばらく見ていると突然、魚の影が1体2体徐々に増えている事にも気づき、いつの間にか、その群れの周りにバスまで加わる様になっていたのです。

どれがワカサギを攻撃するのか、、

バスは、ワカサギの斜め後ろ辺りにいることは確認でき「50cm〜1M程離れ」ゆったりと泳ぎ、どちらかというとそのワカサギの群れを狙うのではなく、ワカサギを狙いにきた他の「フィッシュイーター」「トラウト」をターゲットにしているように私は感じとっり、この事は、ルアーフィッシャーマンとすれば、もしかすると、1日で二つの魚が狙え、獲れるかもしれないと、釣り師の欲が出て来ます。

またこんな日は滅多に無いことだと考えると余計に無駄に頑張ってしまいます。

バスとトラウトが両方取れるかもしれないと考えると、少しニヤニヤしていたことを思い出します。

バスやトラウトが群れから外れたワカサギを追いかけたり、体力が無い物に対し攻撃している姿は目にしたことがあるが、良く動画で観るような迫力のある、フィッシュイーターが大きな群れに襲い掛かるようなシーンは、正直なところ観た経験が無いと言っても過言ではない。

この時もトラウトもバスもそのような行動は確認できずじまいで、またこの様な過激な行動が100%の攻撃では無いと思うからで、この攻撃は当然フィッシュイーター側も体力を大きく消耗してしまうと言うリスク回避からであり、ベイトの群れを幾度となく追いかけてきたことでの学習だと考えられるからです。

マッチザベイトが崩された、、

もちろんこのダブルチャンスを逃すまえとバス・トラウトにはもちろんですが、ワカサギにも余計な刺激を與えないように最善の注意をはらいながら、キャストをしていた時です。

何の前振りも無く突然、「トラウト」がワカサギを攻撃し始めたその時、今度は、バスがトラウトを追いかけ、見ている目の前で【バスがトラウトを捕らえたのです】 「これはなんだ! 何か起きたんだ」 と「数秒間の出来事で」バスがトラウトを仕留めた。

ということだけは、今でも鮮明に残っています。

バスには興味が無かったかも、、

この事を私なりの解釈で振り返ると、バスは、トラウトがワカサギを狙うことを知っていたと言う事になり、バスは、ワカサギを「劣り」に使い、ワカサギより大きいトラウトを初めから襲うことを考えていたとも考えられます。

あとから良く考えると、この時の私のワカサギカラーのルアーは「バスには何も興味」がなかったという結論になります。

私は単にワカサギが多いからバスもワカサギをメインベイトだと決めつけていただけであり、バス本来の生態についてなにも考えずにいたということです。

自然界では、そう簡単に獲物を捕まえることなどできないということ、自然の法則を全く無視していたという事になり、またこのことで、マッチザベイトという言葉と、自然界では獲物をとる、という事の大切さや、つらさがわかったように感じました。

確かに小さなベイトを捕まえるより、その小さなベイトを捕食に来たベイトを捕食することは、自然なことであるということを改めて気づかされた大切な日でありました。

襲うサイズにルアーを合わせる、、

皆さんもマッチザベイトのサイズが、決して120%ではなく、ワカサギなどのベイトを襲う側のルアーサイズにした方が良いかもしれません。

また付け加えると、私はこのサイズやスタイルでも、まぁまぁの答えを出しております。

この体験から、110mmからルアーサイズを150mm前後の大きな物に変更して使用しておりますが、もちろん、全てのサイズを変えた訳ではありません。

90mmや130mまでのサイズは「ワカサギ」が小さい時期に使用し、フィールドにいるワカサギより「極力大きな」ワカサギカラーのルアーを使用して対応していますし、今ではビッグベイトなどのスタイルも確立してきておりますので、ビッグチャンスがあるかもしれませんね。

まだこの続きも体験談も有りますが、また書きます。

今回の内容も皆さんが少しでも参考にしていただければ幸いです。

ルアーハンガーの3ヶ所と4ヶ所の違い

ルアーハンガーが 2ヶ所と3ヶ所か?

2ヶ所と3ヶ所の違いが知りたいです。

こんな質問をされ…このことも長くなり、

今回も簡単な説明とし分けて書きたいと思います。

ルアーハンガーの答え

当然のことですが、ルアーハンガーは、フロント、センター、リアの3ヶ所から4ヶ所が備えて有ります。

例として、130mm のタイプがいちばん多いので、

130mm前後のタイプとしてお話しします。

貴方はこのルアーハンガーのことを、どの位まで

ご存じでしょうか。

私の周りの方に聞いても「良く分からない?」やそう言われると「上手く説明出来ない?」という答えが意外にも多いということです。

ハンガーについては正直難しい

私も、25年ほど前にルアーハンガーについて書物で調べてみたり、諸先輩達にお聞きしたくらいで「正直コレだ!!」と思いあたる物が無いように思いますから、一般の方が完璧な答えを出せない事も当然だと思いますし、私の様にルアーづくりをやらない方や携わりが無ければ、仕方がない事なのかも知れません。

この質問を受けた時に私も、何をどの様に答えたら良いのか少し迷ってしまうくらいです。

例えばや例としてしかお話出来ないので、ご自身のルアースタイルと合わせて読んでいただけると分かりやすいと思います。

ここでの説明の内容は、私個人の見解からのお話になりますので、若干の意見の相違などもあるかも知れませんが、ご了承ください。

TADルアーテストから

多くのバス釣り用やトラウト用などのミノーやジャークベイトなどは、3ヶ所のハンガータイプと4ヶ所のハンガータイプが多く出回っていますが、多くの場合、とくにバス用は、ミノーには3ヶ所タイプの物が多く見受けられ、ジャークベイトになると4ヶ所タイプになる物が多くなります。

この3ヶ所や4ヶ所は各メーカーにより製造過程やフィールドでのテストから導き出したことなので、各メーカーにお尋ねください。

TAD製ルアーでの3ヶ所タイプと4ヶ所タイプの場合の話しですが、開発から設計、フィールドテストまでと書いてしまうと長くなりますので短く説明いたします。

ルアーハンガー数3ヶ所のモノ

フロント、センター、リアハンガーの話になりますが、フロントはアイハンガーとなりますので、

今回はフックハンガーのことなのでご了承ください。

このタイプは10mmの物と130mmのお話しをします。

正直見た目のカッコよさ重視

全てのルアーで3ヶ所タイプにする1番の理由は、

ルアーのスタイルが大きく関係しています。

3ヶ所タイプのルアーは、どちらかと言うと、外見や見た目のカッコよさ、スタイルやデザインを考え、その後ルアーの使い方や大まかな場所の設定などをまず最初に決めます。

これも私の感覚や経験である程度決め、このルアーを使う時の「状況」を想像し、先ずは 陸っぱりでゴロタや護岸沿いやテトラなど足場が安定しないような所での使用を前提に考え製作します。

足場が悪いこと移動するために

とくに陸っぱりなどでは、次から次へと行動範囲や足場があまり安定しない場所で使用することが多くなり、釣れる場所までの移動するときの収納も楽にすることなども考えます。

またスタイルや設計では、ボディをなるべく大きくし頑丈で壊れない物で、尚且つ陸っぱりを前提にとして考えると、風や波の影響など考慮しボディをなるべく太くするため、本体をフローティングの設定とします。

やっぱりフローティングですね

フローティング設定の良いところは、

何方でも使用できるというプラスのメリットになり、ルアーとアングラーにとっても「プラスの要素」が多くなると思っているからです。

フローティング設定が上手くいけば、スローフローティング設定の物も追加で作る事もできるので、最終的に各部品の交換や加工を少し変更したシンキングモデルも製作が可能になります。

今の所このやり方で、納得したシンキングモデルは完成していませんが、プロトタイプでは「40%」ほどの良い物が出来上がっております…。

ルアーにローリングマークと破壊

最後に大きな理由として、3ヶ所タイプハンガーは、センターとリアフックが比較的に離れている事で、フック同士が絡まないと言うこともありますが、そのセンターフックの針による「ローリングマーク」のキズが付いたり、ルアーの背中辺りに刺さり本体を破壊してしまうと言うこともあります。

それ以上にバス用となると、フックキングの際に大きな負荷がアイハンガーとセンターフックに「想像を超える負荷が掛かる」と言うことも付け加えておきます。

このように3ヶ所タイプのハンガーでも、いろいろと試行錯誤しながらの製作となりますが、そのぶん楽しさも倍増し、考えているだけで「アドレナリン」が出まくります。。。

ルアーハンガーの数4ヶ所モノ

フロント、センター、リアフロント、リアと

合計4ヶ所のハンガーが付いているルアーで、フロントはアイハンガーとなりここでは、フックハンガーのことなのでご了承ください。

小さなフックに大きな負担が掛かる

こちらのタイプも大きく分けてバス用とトラウト用に多く使用されバス用では、ジャークベイトなどが有名で、トラウト用ミノー系になると、普通に見られるタイプだと思います。

バス用ですと「ジャークベイト」が多くなり、また普通の「ミノー」などとは少し使い方や操作、アクションが大きく変わります。

少しジャークベイトの話になりますが、ジャークやジャークキングとは「切り裂く」などの他に一般的には「ダート」させるなどの意味も有り、水中のなかをルアーが左右や上下に動き回る動きのことを言います。 その為ジャークベイトに最も求められる事が、ロッドで引いた時に軽いことルアーが「細身」で有ること、そして何より大切なのが、ショートバイトでの掛かりが良い物を求められ、ジャークベイトには細身の物が良いと言うことは「イコール」細長くなり、長いルアーである以上、フックを取り付ける位置も計算し、装着するフックサイズも考え、フック自体の太さや大きさなどもギリギリの設定にします。

安易に細軸のフックを付けると「折れた」り「ばれる」などの原因にもなると言うことです。 その為フックどうしの間隔が非常に大切で、近すぎればフック同士が絡み合いますし、隙間を多く取りすぎると小さな細軸のフック一本に大きな負担が掛かるようになり、細長いルアーは、振り回されることになり最悪の場合は、バレるかルアーが壊れるかのどちらかになります。

この釣り自体が水中での出来事なので、掛かった直後はどのように掛かっているがが、分からない状態であり、ある程度水面まで上がってきたときに、初めて目視でフックの状態を確認し、その後のやり取りができる釣りになりますから、はっきり言ってしまえば、掛かったフックの場所とルアー本体の耐久性にかかっている釣りだといっても良いくらいです。

トラウトのジャンプが勉強になる

その次に大変なのが、トラウト用のルアーです。

大まかな釣りの流れは先ほどとそれほど変わらないのですが、ここでのトラウトには、とくに注意しなければならないことが「もうひとつあり」其れは、トラウトの「ビッグジャンプ」です。私もこのジャンプで何度も「ナチュラルリリース」した経験があります。

バスもジャンプする魚なのですが、トラウトのジャンプはバスとは違い、大きくくねくねとウネリながらのジャンプになり、幾らルアーを丈夫にしても、フックの刺さりや間隔を「あれこれやっても」答え探しが本当に難しいですね、でもトラウトからは本当に多くのことを教わっています。

ハンガー作りでルアーもかわる

もうひとつ言えることは、バス用やトラウト用を製作しているからこそ、シーバス用ルアーも製作できるようになりました。

魚種により違いはありますが、皆さんが良い結果を出しておりますので、次のルアー製作に生かしたいと思います。

今回のルアーハンガー3ヶ所と4ヶ所は、どちらにも一長一短があるということです。

大まかに書きましたが何となく分かっていただければ幸いですし、また作り始めた時に書きたいと思っています。

今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。

“ Return to nature ” for all living things.

Let's do good fishing and “ protect ”

the better natural 『environment, hope 』

you can do good fishing !!

by TAD lure Thank you

ルアーの根がかり対策とはずし方

根がかりでも楽しいルアーフィッシング

ルアーはぶん投げて使って楽しむもので、

ハンドメイドルアーでも気軽にキャストできるワザかもしれません。

フローティングタイプだとしても避けては通れないのが(根がかり)です。

本来、フローティングタイプでの根がかりは、

キャストミスからのトラブルだと思いますが、、

寛大な心でお願いいたします。

良くある話しが「根がかる所に投げるな」と言う方が居ますが、コレは釣り師の話しでは無く、釣りを知らない方のお話しで、魚類自体が何かの障害物(木の枝や根、石や岩)などに身を寄せることはご承知だと思います。

なにも無い所に(ジッと身を寄せる)などの行動はせず必ず障害物に身を隠すのが普通のことなのです。

そうなるとルアーでは、届かないや狙えないと考えてしまいますが、ここがルアーフィッシングの楽しいところでもあり、つらいところでも有りますよね。

根がかりは外し方の練習を

先ずは、根がかりの対策案として、私が知人達に教えている方法なので、是非この方法を試し繰り返し練習してみてください。

岸や船から意図的に浅めのエリアに投げ、積極的にボトムコンタクトをし、あえて根がかり状態にさせるということで次にこの根がかりを外すことを何度も繰り返すという方法です。

この練習で根がかりの「状態を確認」できるようでしたら近くまで行き、しっかりと目でもルアーの根がかり状態を確認することです。

目での確認が完了したら次に、ルアーと糸の状態をみてから少し(2〜3M)離れたところでロッドを使い糸を張り気味に構え、再度ルアーの状態を確認し、最後に根がかりしているルアーの反対側にロッドを回し、もう一度糸を張ってみるとこの時点でルアーの向きが反転すしているか、横向きになりますのでこの状態でロッドを使い「手で糸を軽く」《軽く弾いたり》《緩めたり》することで、今まで根がかっていたルアーが外れると思います。。。

次がラストの練習で

先ほどの状態がほぼ根がかりなので、次は少し離れた場所から(6〜7M)離れた場所からもう一度根がかりの「状態を想像」しながら、先ほどと同じくロッドを使って外してみます。

外すことに成功したら最終的に(10〜15M)くらいまで離れての練習をしてください。

この距離がいちばん実践的な距離感での外し方となります。

もう少しだけ解説すると。

実戦的な練習をする事で小さな変化にも気付き、

僅かな異変が糸から振動として伝わり、糸が引っ張られたり伸びた感触などの違いも見極めることができるようになります。

根がかりか? してないか?の判断が徐々に速くなり「なんとなく」の感覚でも分かるようになります。

キャストして直ぐに引っかかるかの見極めも出来るようになり、根がかりそうと感じたときに軽く外す行動も原理も知る事に繋がりますので【当然根がかりの回数はさがります。】

これが一番良い練習方法だと思います。。。

結果OKだけど

多くの方が、勘違いしている外し方は、糸を(手で強く引っ張る)やロッドで(強くアオル)などの行為はしないと言うことです。

このやり方のいちばんダメな行為で壊す恐れやルアーをその場に残す恐れが多くなってしまうからです。

もちろん 私も他のジクやワイヤーベイト系などでは、手でチカラ強く引っ張るなどのやり方もしますけど。。

根がかりは自然のチカラをかりて

どのようなやり方がベストなのか…

気軽にキャストできる裏ワザかもしれません。

いちばん良い、最高な外し方は(何もしない)これが簡単な方法なのです。

根がかりをしたと思ったら「引っ張る」などのことはせずに(その場で糸を切る)ことです。

- リールから(糸を3mほど)出し、ルアーに繋がっている糸を(足元の何か)に縛り、縛っておく物は石や枝など(動かないモノ)に限りますが、どうしても近くに縛るモノが無い時は(自分の足や靴紐)などに縛ってしまうことです。

- そのまま(他のルアーで釣り)を続行する事が可能です。

- 30分ほど経過したら(軽く引っ張って)みて取れない場合は、もう少し時間を掛け(1〜2時間後)もう一度引っ張ってみてください。

- 多くの場合大体これで取れるハズです。

根がかったルアーはなぜ取れるか

基本は、フローティングタイプのルアーに限りますが(風や波の影響)で勝手に揺れて外れますし、ルアーが根がかりをしたとしても(無闇)に引っ張ってはずそうとせず、自然の力(ルアーの浮力)で外すことができます。

この外し方では、時間が掛かってしまうということもありますが、逆を言えば時間! 釣りに!楽しむ時間を多く取りましょう。

例え根がかりしたとしても、帰る頃には、貴方の手元にボックスにルアーが戻っているはずです。。。

この外し方は、TAD製ルアーのフローティングモデルでの外し方で、他社のフローティングモデルでは出来ない場合も有りますが、私の経験から大体の物は外れ回収できます。

根がかりも嫌なことですが、フィールドにルアーという(ゴミ)を残すほうが次の釣りが嫌になります。

皆さんのルアーもゴミにならないように色々と工夫してみてください。

また良い外し方などが有りましたら是非 教えて下さい。

少しでも根がかりで水中にルアーという(ゴミ)がフィールドから無くなれば良いと思いますし、その事が自然環境を大切にするということに繋がれば嬉しく思います。

今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。

“ Return to nature ” for all living things.

Let's do good fishing and “ protect ”

the better natural 『environment, hope 』

you can do good fishing !!

by TAD lure Thank you

ルアーは模写ではなくTADの感覚で

ルアーボディスタイルは独自

真似や模写ではなくTADの感覚で製作しています。

印刷機や用紙、塗料の改良や技術の進歩により、今まで素人では実現する事があまり出来なかったカラーリングが、プリンターの技術により素人でもわりと簡単にリアルなカラーリングが再現できるようにもなり、綺麗なカラーリング台紙が可能となっております。

ボディ構造でも(ボディの製作)すらも(3Dプリンター)を使用することでとてもリアルな構造ができます。

ですがこのプリンターに(設計図)を入力することもやはり、時間を掛けて勉強をしなくてはなりませんし、これも本人が技術者とならなければ、なんら意味を持たないことになります。

また昨今流行りの、樹脂での製造製品も多くなりましたが(樹脂でルアー製作)をすることもその樹脂の取り扱いかたを学ばなければ「当然ルアーはできません。」

なにが良く、どのような素材が良いのかやどのようにカラーリングをするかが、これからのハンドメイドルアーのあり方かもしれませんし、そこにはコンピュータ技術者としての技術も兼ね揃えていなくてはなりません。

個々の作り手が、いろんな(ルアー素材にこだわり)思いを持って製作しているのですから、TADは銘木材にいま以上に目を向けていきたいと感じております。

ルアー擬似餌はマネではなく

ちょっと意味の深いお話しかもしれませんがTADはあまり(リアル)なカラーリングは好んでいません。

擬似餌の本来あるべき姿とは、本質とはなにかと考え(擬似餌)ハンドメイドルアーとはどこまで行くべきかを常に模索しています。

ここで一番大切なことは、擬似餌、ルアーである以上《魚を獲らなければ意味がありません》ので、ルアーである事を最大限にアピールし釣果へ繋げる事も狙いながら考えております。

このことは、TADボディ形状からも見え隠れでき

(ボディ形状を魚系)にした場合、カラーリングは

(派手なカラー)や(木目をいかしたもの)に仕上げ、ボディ形状(魚)でないものはなるべくカラーリングを(リアル系)に近くなるようにしております。

独自の「ボディスタイル」で魚に見えるか「カラーリング」で魚に見えるかの2通りを製作し、使用する

アングラーに選択はお任せしております。

この考え方も、私の押し付けに成らぬように自由に選択していただき、その後 ボディ材やスタイルのことカラーリングに対する思いなどをお話しします。

ルアーを好きなスタイルに加工

この時 ルアー的アドバイスは多少しますが、あまり私からの情報が多くなると、色々と戸惑いが多くなってしまいます。

これは釣り師のサガでもある(挑戦)をする方が多くなる傾向があるからです。

私の経験からすれば、少しずつ楽しむスタイルが良いと考えているからで、フィッシングスタイルに合うや合わないなどと言う事ではなく、カラーリングも素材の銘木材も、ご自身が選んだ物を優先的に製作することは第一なのですが、ここで少しだけ私のアドバイスもプラスしていただき、より良い物に仕上げ、全ての工程にこだわり、オーナーの意志や思いなども一緒に込め、一本一本製作していきます。

ルアーに本物の逸品を

このお話しをすると、銘木材を使用し高価な物を勧めている様にも聞こえますが、良い物であり、継続して製作しているのがTADであり、たんに銘木材を使用し、高価な物を求めているのではなく、本物の逸品を「一点もの」を製作しております。

そのためには、先ずは手に取って頂き、擬似餌

「ルアー」であることの本質やTADの考え方なども同時に理解し納得して使用していただける物だと思いますし、そうあり続けたいと考えております。

もちろんルアーである以上、魚を獲らなければ意味がありませんので擬似餌である事を最大限にアピールしていき、少しでも皆さんの良い釣果へ繋げる事も日々模索しておりますし、修理やリペイントなどにも力を入れております。

釣れるカラーを探している

TADルアーは決してリアルな…

擬似餌(ルアー)としての基本的な考え方は何ら変わりませんが、この先もTADはこのスタイルを変えずに製作していきます。

また全ての工程を1人で行っているため決して多くはできませんが、ルアーフィッシングを楽しんで欲しいという願いとスタイルを大切にしております。

リアルでも釣れるがリアルで無くても釣れるカラーリングを日々模索していると言うことです。。。

今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。

“ Return to nature ” for all living things.

Let's do good fishing and “ protect ”

the better natural 『environment, hope 』

you can do good fishing !!

by TAD lure Thank you

ビッグベイトキャスティングルアー

ビッグベイトキャスティングルアーすでに22年

TADビッグベイトタイプ

昨今 特に人気がある物は、ビッグベイトキャスティング系のバス用ルアーで「ヒュージュ」【飛遊樹】

(HUGE)と「ランチベイト」(launchbait)ストレートペンシルシリーズがあり、「180mm〜280mm」サイズで《2ジョイントタイプ》や《3ジョイントタイプ》フローティングモデルの【キャスティングルアー】がとくに喜ばれています。

また 数量限定として「ヒュージュ」290mm〜380mmの3ジョイントも製作しております。

使用している材料

スーパーハードバルサ材

普段、使用しているハードバルサ材より堅い材料です。

その他の材料で、木曽ひのき、青森ひば、吉野桧 などが有ります。

ビッグベイトの釣法、釣り方

すぐにでも出来る簡単なアドバイス、釣り方を短めにひとつ。

2001年に【スーパービッグベイダー】の○○○さんとの対談のなかで聞いたやり方や考え方ですが、現在でも通用しますし、私が実際に行動している釣り方です。

見かけないスタイル

TADのビッグベイトは「ヒュージュ」を

キャスト後、着水後からビッグベイトゲームがスタートです。

タテの泳ぎを良くみる

ビッグベイトのルアーコントロールとは、キャスト後 直ぐに「糸ふけをとる」や「ロッドで煽る」のでは無く、まずは着水したルアーを「良く観察する」ことが大切で、その後、軽くリトリーブし、ルアーが「左右」の動きではなく「上下に揺れている」状態で動いている時の「揺れ方」を見ることです。

私は特にこの「タテの動き」に注目しながらの釣りということです。

元々ビッグベイトは「着水し浮いてる」だけでも充分に存在感がありますが、言い換えれば、ターゲットから「見破られる」ことも多いと言うことにもなります。

リザーバーがグッド

私がこの釣りが好きな大きな理由として、ひとつ上げるとしたら《リザーバー》岸釣りでも狙えると言うことです。

このスタイルは、幼い頃にやっていた釣りのやり方で、私の好きなスタイルと何処か重なる所があるからです。

またこの【ビッグベイトスタイル】が、流行り初めの頃【1999〜2001年】は「各雑誌社でも多く取り上げ」その頃のスタイルや釣り方が、このやり方だった事も有り好きな理由です。

ビッグベイトこそショアから

ビッグベイト系の釣り方で多くの方が、岸沿い

【ショア】から投げる方が多くいます。

遠くから投げるため「ターゲットに気付かれず」

また冲にある「駆け上がり」の向こう側に届くように、シンキングタイプを選んだりもしますし、少し深場を狙いたい時も使いやすくとても良いルアーだからということです。

ビッグベイトも着水後を大切する

すべての水に浮いている物は、わずかながらでも

「上下に動いて」いますが、なぜかキャスティングルアーでは、この動きを「見逃す」や「無視」する方が多くいます。

トップウォータールアー、とくに「オールドタイプなど」の好きな方は、キャストしてから直ぐにアクションを付けるか、もしくは、しばらく時間を置いてから、アクションを付けるのかを「心得て」おりますが、普段あまりトップウォータールアーを使わない方は「時間をとる」や「時間をつかう」ことがあまり上手くでき無いように見えます。

私もクランクやシャッドベイトなどをキャストした際は、素早くアクション「潜らせる」を付けますが、他のルアーでキャスト後、直ぐにアクションを付けることなどはしません。

もしかすると、他の方より長く水面にルアーを置いているかもしれません。

この事は、ビッグベイトでも本来なんら変わらないのですが、多くの方がキャスト後直ぐにオーバーなアクションを付けてアピールしています。

私はこの時点で、あゝまずいなぁと つい心の中で叫んでしまうことがあります。

ビッグベイトは釣れるカテゴリー

ビッグベイト特有の8インチ以上、70グラムオーバーのルアーが、水面との接触で大きな音を【バッシャ~ンやドボ~ン】とたてますが、この時の音の大きさにも初めての方は、びっくりすることですが《ビッグベイトキャスティングフィッシング》に至っていえば、この大きな音が重要であり『要素」や「ファクター的」となる事が多くあります。

キャスティング後そのまま浮かせて置く

“デッドスティッキング状態 ”や漂わせることも、

ビッグベイトならではの、大切なアクションのひとつだと考えています。

着水後直ぐにアクション

最近、気になった事が、キャスト後直ぐに「水面を大きくかき回すなど」とても「騒がしい釣り方」は、ビッグベイト好きの私から見ると《いかがなものかなぁ》と思います。

もう少しビッグベイトを理解し、ビッグベイトにアタックしてくる「魚に対しても優しく」してほしいからです。

なぜこのような釣り方が流行ってしまったのか、わかりませんが、私の経験や知るかぎり、この釣り方は決してお勧めできないやり方です。

ビッグベイトフィッシングという《ひとつのカテゴリー》だとしても、もう少しルアーフィッシングの事を理解して使って欲しいと思います。

このやり方も「リアクションの釣り方」だと言われれば其れまでの事なのですが、他のルアーでも出来そうな気がしますね… まだまだ私の勉強不足なのかも知れませんが【海外の釣りでは】見かけないスタイルだと思います。

この釣り業界に携わってきて思うことは、本当にいろんな釣り方が流行り、またその影で多くのスタイルやカテゴリーが、飽きられ消えていきました。

ですから このキャスティングビッグベイトの釣りだけは、もう少し皆さんに「釣れるカテゴリー」であり「カッコいい」スタイルなんだという事を理解してもらいたいと思います。

スローやステディからの

着水後、周りの変化をみながらスローリトリーブで泳ぎだし「デッドスロー領域」はゆったりやゆっくりとした動きを出す事ができ、この動きでも想像以上にしっかりとターゲットにアピールできます。

またリーリングによるスローリトリーブでは、しっかりと泳ぎ「ステディリトリーブ」は、左右に倒れこむ様なナチュラルアクションも演出できます。

このアクションは、リトリーブスピード「巻く速さ」でコントロールでき、次にリトリーブを止めることで、デッドスティッキングアクションも演出できます。

この一連の流れで、また最初のアクションからも始められますし、アクションを少し変えるのであれば「ここゾ!と思うポイントで」大きなアクションを付けると「跳ね上がった」ようなアクションも演出できます。

これが私のビッグベイトキャスティングルアーでの大まかな流れです。

チェイスがあるは宝ですょ

ビッグベイトを巻いていると【必ず】出現するアイツです。

ルアーの後を「一定の距離」で「チェイス」して来たり、またあと一歩まで「バイトに持ち込めない」アイツが、必ず出て来ますし、多くの方が この「チェイスだけで終わってしまった」と言う経験があると思います。

ですがこの《チェイスがあった》という事が、とても大切だという事を、わかっていない方が多くおります。

チェイスがあると言う事は「ターゲットが興味を持っている」という確たる証拠になるのですが、多くの方が、この事に気付かず、諦めてしまいますが、この事は「とてもよい傾向」であり、証拠や確信できることになるわけです。

この時点で釣れなかったとしても、この状況下を良く観察してみれば、それぼど難しく考えることは無くなり、それより大切な事は、どの辺りから「現れたか」貴方がどの辺りで「気が付いたか」で、アクションを変えれば良く、アクションを付ける位置さえわかれば良いのです。

この事が、楽しさや難しさが分かる「良い経験」や「これこそが宝」だと思いますし、次のチャンスにも巡り合える事の始まりで【ビッグベイトキャスティングルアーだからできた】体験なのです。

ビッグベイトでの釣り方

フローティングとシンキングの使い分けが重要なカテゴリーになります。

シンキングタイプ

多くの場合、ボートから釣るスタイルになります。

このタイプのビッグベイトは「完全にボトムをとる」ことを前提に考え、ボトムを完全にとり、ボトムから中層を超デッドスロー引きする事です。

その際にリーダーシステムを組むことで、リーダーに「フロロカーボン製」を使用します。

この釣り方をすれば、間違え無く魚は釣れると思いますが、少しでもルアーが「根がかりする」や「ルアーか無くなってしまうと困る」と考えたりする方はこの釣り方には、向いていません。

もちろんこの釣り方は、ある程度の経験者から教わりながらやる事を前提のお話しです。

あまり経験したことが無いかたは、ルアーを多く「ロストする」前にやめた方が良いと思います。

シンキングのアクション

デッドスロー引きをする際に、必ず「ロッドはなるべく立て気味」にかまえ、シンキングだからと言ってもロッドは、下げずにリトリーブをすることです。

またリトリーブ中にここだと思う場所でリトリーブをやめて「ルアーを上下に跳ねさせる」ことです。

イメージでは、ラバージグをボトムバンプと言っても「完全にボトムに着けるのでは無く」 ほんの少しボトムよりの中層です。

このバンプアクションで、シンキングタイプは、上下運動とスイム運動の両方ができ、効果的なアクションでアピールできます。

スローでの、ただ引きシンキングアクションでは、魅力に掛けますが、上下の動きが付く事で、水もかき回し「ルアーの後方には、渦巻き」ができるはずです。

これでただ引きのルアーが、ターゲットから見れば「パニックアクション」を起こしている様にも見えるはずです。

フローティングのアクション

フローティングタイプでも、上下運動は付けるのですが、フローティングの場合「シンキングと逆の操作」が求められます。

超スローリトリーブから、一気に引く《トゥイッチングやジャーキング》のような動きを、ロッド操作でアクションを付けますが、動作は非常に短い時間で行い、この動きは、超スローの時に突然ジャークを入れる事でルアーは、頭側が上がり尻側が下がりを繰り返す事で、不規則な動きを出すためです。

この上下しながら移動する事で、ターゲットから見れば、ベイトがパニックを起こしたかのように見えます。

なお 使用するルアーのサイズにより、ジャークする時間は変わります。

チェイスがあるからは、NG

ビッグベイトルアーでは

【不自然な動きを与えないこと】で、これこそがビッグベイトならではの【演出】です。

そのため水面に落ちた時の音、水面に浮いている時なども、全てが一連の動き【前提に考えて】ゲームを組み立て「チェイスはしてくるが」あとひとつ…こんな時は、こちらが【無視】することです。私の場合1時間から2時間ほどは、なるべくターゲットの視界に入らないように、【捨てキャスト】をして様子をみること、このやり方も【ビッグベイトだから出来るスタイル】なのです。

アングラーの心理からすれば、どうしても追いかけたくなりますが《アングラーから魚が見えている時は、魚からもアングラーが丸見えです。》

これでは、95%勝負になりません。

(追いかける者は 逃げられる者となり) です。

必ず時間を置きましょう。

タテとボトムがキーになる

フローティングは左右の動きだけでは無く【タテの動き】を必ず入れ、速い動き、遅い動きを使い分けることです。

シンキングはボトムから攻める

【ボトムを恐れず】必ず【しゃくり上げる】ような動きを入れ、超スローを繰り返すことです。

ビッグベイトでビッグチャンス

貴方にも、私にもビッグベイトで大きなチャンスが有ります。

出会いが有れば【TADヒュージュ】もよろしくお願いします。

是非 これを機会に始めてみてはいかがでしょうか。

スーパービッグベイダーの○○○さんと、、が気になる方は、トップページの【ギャラリー写真】からご覧いただけます。

今回書いたことが、少しでも参考になれば幸いです。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

I hope big bait casting fishing will last forever.

Good fishing and good luck

Good fishing and good luck

T.A.D Thank you

ルアーテストカラータイプ

プロトカラータイプ

今回は、現在販売されているTADルアープロトタイプと通常販売品の違いについてのお話しで、

TADルアーのすべてに当てはまる事としてご理解ください。

バス用の2つを例に

2019年度の新作として同時期に発売した「ガボス」と「ハートシェード」バス用トップウォーターで、

この2つのシリーズ名として考えたのが《 プリムプベリーベイト》です。

プリムプとは

『ぽっちゃりで太っちょな』お腹が出ていると言う意味です。

もしかしたらプリムプは、略語や隠語にあたる言葉かもしれませんが、私が知人達にイメージを伝えたところ、この名前がイチバン近いと言う事で、

「プリムプシーリズ」にいたしました。

プリムプシーリズ

ガボスベイト

Material ....... ハードバルサ材

Length ....... 80mm×23mm

Weight ....... 13g フック無し

Action ....... スイム&ポッパー

Type ....... トップウォーター

基本的スタイル

80×23mmのファットなフォルムで、

大きな口を開けたような姿です。

エラ部分を大きくし、エラ下に大きな凹み部分も作りました。

ボディ全体をホワイト、レッドブルーパールなどの塗装で仕上げ、曇りや雨の日でもアピールします。

☆特注ナイトシーバス用も有ります。

ハートシェードベイト

Material ....... ハードバルサ材

Length ....... 90mm×20mm

Weight ....... 13g フック無し

Action ....... スイム&ペンシル

Type ....... トップウォーター

基本的スタイル

三角ヘッドと大きくはり出したエラが特長的で、

2つを組み合わせた事で、水面にハート形の影ができます。

ヘッドとボディの中間に大胆な凹み部分を作り、

ノーズ下のレッドとベリー部分のホワイト、ピンク、ブルーパールなどの塗装で、曇り空の日や雨の日でもアピールします。

各プリムプシリーズは、これからも種類を増やしていく予定です。

プロトタイプ作りは10個から

一般的にフィールドでプロトタイプを見たり聞いたりすると、まだ出来上がっていないモノか? 粗悪なモノか?と考えるかもしれませんが、TADのフィールドテストプロトタイプは、95%以上出来あがった物で、

カラーリングテストタイプとして、少なくても5個程は作ります。

完成までに8〜10個ほど作り、浮き方など

簡単なテストは、工房の水槽で済ませており、

フィールドテスト用として5個を使用しますが、

残りの納得できない物は世の中に出ず、

全て処分してしまいます。

その為、テストプロト用と販売されている商品は全てが合格品ですので、ご安心してご購入できます。

フィールドテストの回数

最初のファーストテストは、基本私一人だけで行う事が多く、どうしても仕上がりまでに多くの時間が掛かってしまいますが、これも皆さんにご理解、ご協力をお願いしております。

95%でフィールドにのそむ100%出来上がった物は使わず、95%位の物を使います。

それは、残りの5%位はフィールドテストでしか

答えが出せない作業に入るからです。

たった一人て10回以上のテスト

フィールドでキャストする時には、キャスト時の

『姿勢や水面への落下状態、浮き上がるまでの時間、

カラーリングによる視認性などを確認し、その後も数多くの(最低10回ほど)テストを繰り返した後に、初めて本格的な製作段階に(お披露目)なるルアーとなります。

プロトタイプルアー販売

カラーリングテスト用が多く(動きが悪い、粗悪な物)などでは、一切ありませんのでご安心ください。

オーダーのカラーリングや新作のカラーテスト商品で、基本的には、私個人の物なので、ご安心してご購入をご検討ください。

もし貴方がこのプロトタイプを目にしたならば、

それはひとつのチャンスかもしれません。

プロトタイプの販売品は、多くても1個か2個が限界と言うことです。

宜しければお手元に、良き相棒にしてあげてください。

是非 コチラの件もご検討いただければ幸いです。

修理、リペイント等

購入後1年以上経過した物や1シーズン経過した物に関して《修理、リペイント等》は 無料ですが、送料の一部をご負担いただく場合が有ります。

詳しくは、ご購入後、商品と共に別紙にてお送りいたします。

ルアーをやっていると必ず考えること

日々ルアー釣りをやっていると、自分も作ってみようかなぁ、手持ちのルアーに傷が入ったから、ナオシテみようかなぁとお考えの方も多いのではないのでしょうか

もし考えているのでしたら、直ちに行動してみてください。

その考え方が、新たな「釣り道」ルアーフィッシングのステップアップの時かもしれません。

いつでもご相談してください。

TADはきっと 貴方のお力になれると思います。

私もまだ知らない事が多いと思いますが一緒に調べ、一緒に確かめてみましょう。

TADは25年間大きなスタイルの変更なし

TADルアー全てが、同じ考え方で企画、設計、製作、カラーリングなどをしております。

そのコダワリが、TADルアーそのものなのかもしれません。

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

TADは前向きにチャレンジする人を応援します。

良い釣りを楽しんでください。